O ANTROPOLÓGICO E O ARTÍSTICO e vice-versa

Por Fernanda Aguiar Carneiro Martins[1]

Olhar-registro, olhar-testemunho, eis o que a priori sobressai em “Translitorânea”, trabalho fotográfico da artista e antropóloga catarinense Andrea Eichenberger, iniciado em 2012, contemplado com o Prêmio Funarte Mulheres nas Artes Visuais em 2013 e agora objeto de exposição. Em plena realização de seu projeto (dezembro, 2013), a artista efetua um pequeno desvio, para na cidade de Cachoeira – sítio histórico e paisagístico do Recôncavo Baiano, onde encontra alunos da Graduação em Cinema e Audiovisual, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB. Desse encontro, sobrevém muito mais do que uma mera lição acadêmica, permanece o exemplo de uma produção artística e antropológico-científica nos remetendo ao de Henri Cartier-Bresson, para quem “fotografar é pôr na mesma linha de mira a cabeça, o olho e o coração”. Conhecer o trabalho e o percurso de Andrea Eichenberger é, pois, deixar-se lançar na experiência vivida. É recordar a aliança que Roland Barthes propunha do saber com sabor.

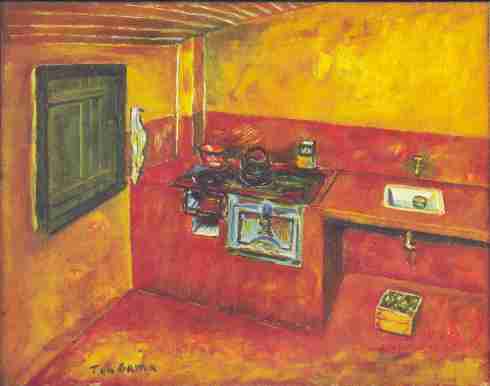

Dotada de um percurso admirável, possui, entre suas produções, um ensaio austero como “(In)Segurança”, reunindo imagens de residências, em bairro de classe média em Florianópolis, transformadas pela instalação de grades, câmeras, enfim, todo um aparato técnico a fim de garantir uma moradia segura, livre do perigo da violência nas cidades – verdadeiraparanoia urbana, vivida pelos brasileiros; e “Squat”, fazendo-nos descobrir os traços de uma existência solitária, ao penetrar os interiores do apartamento parisiense de uma vizinha idosa, tendo sido incumbida à artista a tarefa de salvaguardar a moradia de presenças indesejáveis, acostumadas a simplesmente ocupar de modo ilegal espaços não habitados – narrativa essa comovente sobre uma existência humana, sobre o envelhecer só, enfim, sobre a sensibilidade e a dor de uma perda, Madame Y tendo falecido durante estadia da artista no Brasil.

Nome pouco conhecido da BR 101, “Translitorânea” constitui a rodovia federal que acompanha o litoral do território brasileiro em seu sentido longitudinal, de norte a sul, em seus 4.542 km, tendo como limite Touros (RN) e São José do Norte (RS). A estrada sendo palco de uma road-trip, deparamo-nos, pois, sobretudo, com imagensdos habitantes da beira da estrada e das localidades próximas da rodovia, registros-testemunhos, reveladores de um gosto acentuado pelo retrato,unânimes em captar a diversidade social, cultural, econômica e geográfica brasileira, consubstanciados em um relato visual dignificador.

Em geral, se desconhece o modo de vida desses brasileiros, estabelecidos numa das maiores rodovias nacionais. Ademais, a estrada trazendo em si a ideia de não lugar, de transitoriedade supõe sempre algo de marginal, longínquo, intocável. Sobre a presença do homem enquanto instância central no seu trabalho, a saber, o homem em seu meio, algo já fora dito. Eis a observação de Barnabé Moinard, chamando a atenção para opercurso de antropóloga, fazendo-nos entender que se em “Squat” a ênfase é o meio, ainda assim trata-se do meio sem o Homem.

Objeto de exposição, com trinta fotografias, sob a curadoria de Michel Poivert, o projeto “Translitorânea” compreende igualmente o blog, com o mesmo título, situado no site da artista (www.andreaeichenberger.com). Nele, o visitante tem a oportunidade de passear por cerca de 200 imagens, retratos em sua maior parte, anotações fotográficas e escritas, realizadas durante a viagem, permitindo uma aproximação aos lugares e às suas gentes, marcada por encontros e histórias de vidas, interligando diferentes estados e regiões. “Translitorânea” torna-se, então, o fio condutor de uma imensa narrativa relacionando gentes, vidas, histórias, sonhos, universos.

A exemplo disso, ficamos sabendo que Helena tem 109 anos de idade, tendo sido “uma das lavadeiras mais conhecidas da região” (fotografia, situada à esquerda, logo acima, feita no Km 0 da BR 101). É interessante lembrar o que a própria artista enfatiza: “viajar para parar… parar para olhar, encontrar e ouvir aqueles que vivem às margens da estrada”. Sob esse viés, deparar-se com a frase de Emerson só pode ter sido um grande deleite: “Um fio perpassa todas as coisas, os mundos estão, todos, nele enfiados como num colar de contas, e os homens, os fatos, a vida, está tudo diante de nós somente por causa desse fio.” (fruto de sua passagem por Pernambuco, uma citação do artista Francisco Brennand, encontrada em seu ateliê).

Na verdade, possui familiaridade com a experiência do estar em trânsito, vive entre os dois países, o Brasil e a França, este último sendo local de sua formação em Etnologia, Antropologia e Fotografia (com doutoramento em cotutela Brasil-França). Fato curioso: realiza seu projeto com o companheiro Alexandre Bresson (ele também “on the road”), cuja quase coincidência do sobrenome com o de um dos maiores fotógrafos franceses nos intriga: acaso ou não,dado o envolvimento de Alex, no caso, efetivamente assistente em “Translitorânea”?

Peloviés antropológico, há que se examinar não apenas a inelutável presença do homem, em sua variedade de traços físicos, idades, ocupações, crenças religiosas, mas também e, sobretudo, a forma escolhida para retratá-lo: frontal, objetiva, simétrica, destituída de subterfúgios, a figura humana quase sempre ocupando o centro da imagem, em geral enquadrada da altura do joelho para cima. Para tanto, Andrea Eichenberger opta pelo uso da câmera analógica Hasselblad dos anos 1950, cujo visor se situa em cima do equipamento, não sendo necessário colocá-la na frente dos olhos, o que propicia uma interação igualitária com o entrevistado. Isso o deixa de certa maneira à vontade, podendo transmitir naturalidade. Tal tipo de película fotográfica permite ainda a revelação em médio formato, quadrado ao invés do habitual formato retangular.

A forma de fotografar, sem artifícios, nos remeteria ela à da geração de fotógrafos americanos, das primeiras décadas do século passado – os da chamada Fotografia Direta, que se insurgiu contra as imagens do pictorialismo, cultivadas na época, a fim de fazer valer coisas do dia a dia?Ora, esse pequeno grupo, tendo como mentor Alfred Stieglitz, defendia ainda fotografias visuais em preto e branco, ricas em texturas e detalhes. Com Imogen Cunningham e Edward Weston, por exemplo, deparamo-nos com séries de close-ups, os quais brincam, jogam, confundem o olhar. A clareza espetacular das fotografiasnítidas, não manipuladas, com aparência austera e frontal de A. Eichenberger remontam à criação do fotógrafo americano Walker Evans, cuja filiação é declarada. No entanto, na produção da antropóloga artista (ou da artista antropóloga) o olhar dos sujeitos fixando a lente se diferencia daqueles presentes no trabalho de Evans. Certamente, em ambas as produções, o sujeito se sabendo fotografado o seu olhar adquire uma importância fundamental. Todavia, dessa vez, sob a perspectiva de Eichenberger, não traz consigo o tom denunciador, inquisidor e até mesmo acusatório, próprio dos entes retratados por Evans. Eu me refiro aqui à obra de Evans, na qual se detém aos efeitos da Grande Depressão sobre os meeiros pobres do Alabama nos anos 1930, considerado um dos expoentes máximos da fotografia documental. A partirda negociação existente entre fotógrafo e fotografado – Andrea diz ter preferência por “trabalhar com”, ao invés de “trabalhar sobre” – nos damos conta de uma série de escolhas tais como o local, as vestimentas, o modo de captura seja incluindoo olhar e a pose seja até mesmo a ausência do olhar.

A antropologia surge, pois, como o terreno por excelência das subjetividades, relatividades e negociações, o “falar com” nos remetendo à orientação da artista e teórica vietnamita Trinh T. Minh-ha. Vale lembrar que a produção da belga Agnès Varda consiste em um exemplo maior no que concerne à sensibilidade e leveza ao tratar seus temas, ela também preocupada com a forma de agir e interagir com o outro.

Em meio a essa arte podendo ter a aparência de uma “fotografia qualquer”, ao pôr em foco objetos banais, em princípio sem interesse, certas singularidades irrompem, mesmo quando se é questão de clareza, por sua vez, não destituída de inteligência e originalidade, inerentes à percepção do fotógrafo. E eis que sua obra se abre mais uma vez a um diálogo com a de Walker Evans, em seus “arranjos inconscientes”, ao se defrontar com objetos como que encontrados ao acaso em meio à paisagem.

Em “Translitorânea”, um vínculo se estabelece igualmente com a produção da americana Diane Arbus, devido ao gosto, antes de tudo, pelo sujeito fotografado e, por consequência, pelo retrato, em um estilo documentário e urbano, unânime em mesclar o familiar e o atípico como com a fotografia das gêmeas. Nesse caso, uma homenagem é prestada à grande mestra, precisamente, sua fotografia muito famosa “Gêmeas Idênticas” (New Jersey, 1967), encenando as duas garotas vestidas com a mesma roupa, olhando o espectador com um leve sorriso no rosto. Seria o caso de mais uma vez interrogar o conceito de identidade, a unicidade sendo posta em causa?

Face à cotidianidade, ao humano nela inserido, a câmera pode ainda deflagrar certas intimidades, desvelando o interior de residências, moradias em que somos convidados a penetrar. Eis a ocasião de constatarmos certos usos da fotografia técnica, comercial, burocrática, feita por fotógrafos anônimos ou não identificados. Isso nos remonta ao campo de estudos próprio da Fotografia Vernacular, na contramão do descaso feito às imagens do dia a dia, enfim, das imagens amadoras.

Ao apontar para a produção e o consumo original das imagens, “Translitorânea” acaba por revelar seus usos sociais e as condições históricas de uma época, evocando as qualidades essenciais da fotografia. Desde então as fronteiras entre antropologia, arte e amadorismo rompem, fazendo sobrevir o aspecto democrático, inerente a uma abordagem da fotografia enquanto domínio heterogêneo de criação, consumo e circulação das imagens.

Ora, do cunho antropológico, fincado na fotografia nítida, não manipulada, “direta”, o espectador atento se descobre autorizado a logo mergulhar na tessitura literária, poética de uma produção fotográfica,cujo tom lúdico nos coloca no interior de uma imensa narrativa. Sob essa perspectiva, vale lembrar, que Andrea Eichenberger fora laureada com o prêmio de Melhor Narrativa Fotográfica em 2006. Nesse âmbito, vários elementos entram em jogo, desde a prática exercida, unânime em se valer de meios de expressão variados, até o próprio fazer fotográfico em si. Sobre este segundo e último fator, cabe ressaltar a lição herdada de Arbus, a de partir do sujeito fotografado para, em seguida, se ater à imagem fotográfica

No tocante à prática, vale salientar, que, em “(In)Segurança”, o uso do vídeo favorece uma melhor apreensão da condição dos moradores, instrumentalizando-se de seus próprios testemunhos; em “Squat”, a escrita eminentementeliterária se consolida em livro (de edição única e artesanal), onde texto e imagem compõem o todo; “Translitorânea”, por sua vez, abrangendo as anotações de viagem, onde igualmente texto e imagem se conjugam no site da artista (disponível na internet, mencionado em linhas anteriores).No blog de “Translitorânea”, lemos Jack Kerouac: “Qual é a sua estrada, homem? – a estrada do místico, a estrada do louco, a estrada do arco-íris, a estrada dos peixes, qualquer estrada… Há sempre uma estrada em qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer circunstância.” Ao que parece, os diferentes modos de realização de sua obra como um todo refletem essas linhas de Kerouac – Andrea Eichenberger está sempre descobrindo um caminho próprio, particular para suas pesquisas e criações. Sem dúvida, esta é uma das grandes lições que devemos guardar em mente do trabalho de uma artista antropóloga.

No que concerne ao viés literário, poético, artístico, deixamo-nos guiar pelo fazer da imagem fotográfica propriamente dita. “Translitorânea” abrange imagens de paisagens naturais e urbanas, imagens de interiores de casas e estabelecimentos comerciais e, principalmente, retratos. Nessa obra, um jogo parece se exercer à medida que o olhar se instala entre o visível e o invisível, o visto e o não visto, o dito e o não dito,suas imagens propondo constantemente aberturas, fissuras, frestas, desdobramentos, extensões, permeabilidades. Em meio a isso, o recurso dosuperenquadramentochama a atenção, desde então portas, janelas, o quadro no quadro, o retrato no retrato desempenham um papel fundamental. Assim sendo, opera-se uma recusa do centramento (o qual traduziria uma concepção academicizada, proveniente da tradição pictórica), fazendo valer os valores expressivos da imagem.

Talvez daí se explique, nos retratos, a possibilidade de explorar a presença do rosto e do olhar ou, ao contrário, a sua ausência, seja de olhos fechados, seja a posição de costas, seja encobrindo a face, face à manifestação de um descentramento ativo e voluntário. Uma vez sendo convidado a ir além dos limites do quadro, do dito e do visível, o espectador pode ora se defrontar com o fenômeno da repetição, um desdobramento posto em jogona imagem da senhora com imagem de santa na blusa e no cenário. O que dizer da poeira levantada em estrada, rastros visíveis de alguém que passou?

Eis o vigor literário, a força poética, o poder expressivo, inerentes a um trabalho onde o antropológico e o poético convivem e se intercambiam. Se, por um lado, “Translitorânea” traz em si o fenômeno da intertextualidade, lançando-se num diálogo, reverenciando e prestando homenagem a grandes expoentes da fotografia, lembrando os diferentes meios de produção, consumo e circulação das imagens fotográficas; por outro, desvela os meios de vida, as gentes e regiões pouco exploradas do Brasil. Por sua vez, suas imagens não apenas os dignificam, mas muito mais que isso os eternizam! Quanto ao seu fazer artístico, nada melhor do que recordar a lição de Roland Barthes, ao interrogar a natureza da fotografia e ao concluir, que não é senão questão de studium e de punctum, de apego ao referente e de abertura ao inefável.

[1]Professora Adjunta do Colegiado em Cinema e Audiovisual, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB. Coordenadora do Grupo de Pesquisa AIS – Análise da Imagem e do Som (UFRB/CNPq). Editora da revista de cinema on-line CineCachoeira.